IL BASKET A SULMONA

C'E' UN SUONO CHE A SULMONA, NON HA MAI SMESSO DI DI RIMBALZARE: QUELLO DEL PALLONE DI BASKET.

Ci sono città che si riconoscono nel suono delle campane, altre nel profumo del pane appena sfornato. Sulmona, invece, ha scelto un rumore più secco, più sincero, meno liturgico e più ostinato: quello di un pallone che rimbalza. Un rumore che non chiede permesso, non ha bisogno di parole, non conosce pause né benedizioni. Da quasi settant’anni accompagna i pomeriggi, gli inverni, i tramonti, gli entusiasmi e le disillusioni di una città che ha imparato a conoscersi anche così, al ritmo di un toc-toc sul cemento.

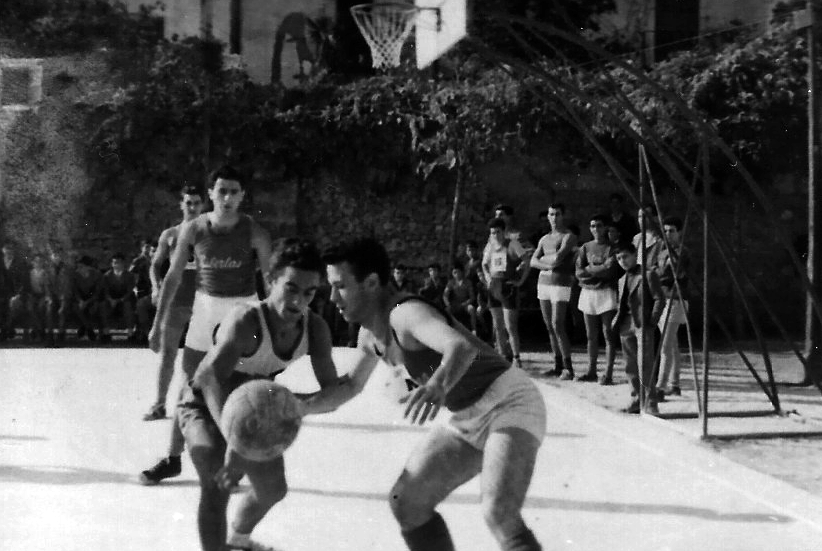

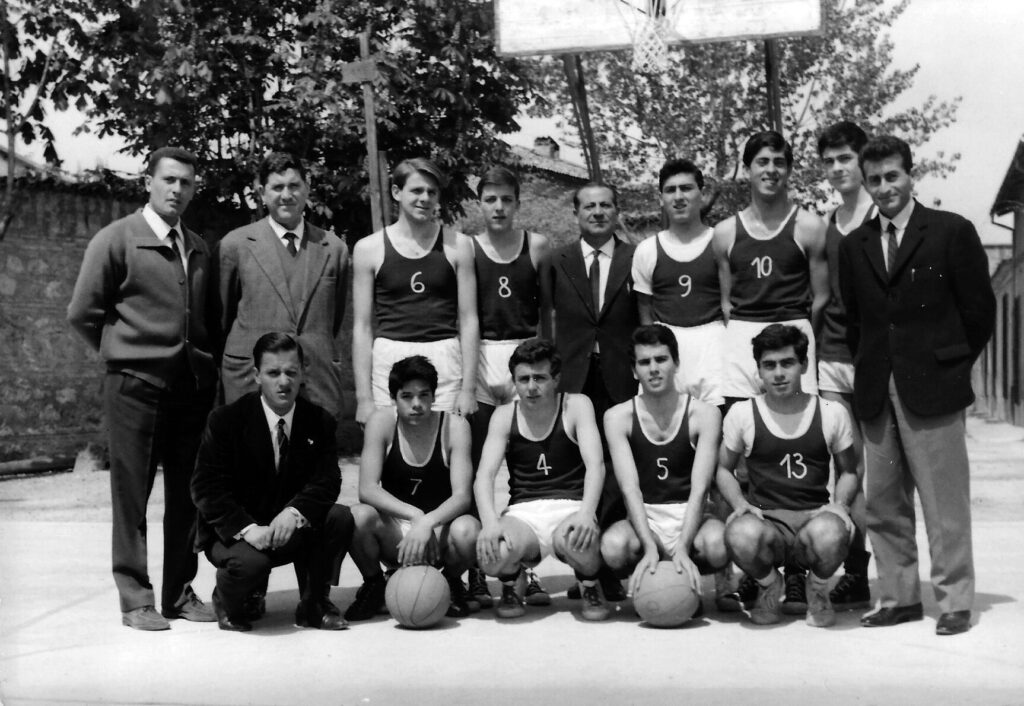

Era il 1956, anno di rimbalzi più morali che sportivi. Sulmona cercava ancora di ritrovare il passo, di scrollarsi di dosso la polvere della guerra, di inventarsi una speranza che avesse la leggerezza del gioco e la serietà di un mestiere. E qualcuno, dietro la chiesa di Santa Chiara, trovò un pallone e un pezzo di spazio: bastò quello. Bastò un gruppo di ragazzi con più sogni che scarpe, con ginocchia che odoravano di saponetta e fango, con le mani fredde e il cuore che batteva come un tamburo nella nebbia.

Il primo campo era una promessa spoglia: cemento screpolato, linee disegnate a gesso, tabelloni che sembravano croci e canestri appesi come reliquie di una fede appena nata. Lì, tra la neve che si ostinava a cadere e il vento che faceva volare il pallone come una bestemmia gentile, un uomo silenzioso vegliava su tutti: Sor Ignazio. Allenatore, figura mitica a metà tra un santo burbero e un general manager ante litteram. Non gridava mai, ma sapeva farsi capire: bastava uno sguardo, una pacca sulla spalla, un pallone restituito senza parole.

Era lui, dicono, il primo a credere che anche qui, tra le montagne, la palla a spicchi potesse diventare più di un passatempo: un modo di stare al mondo.

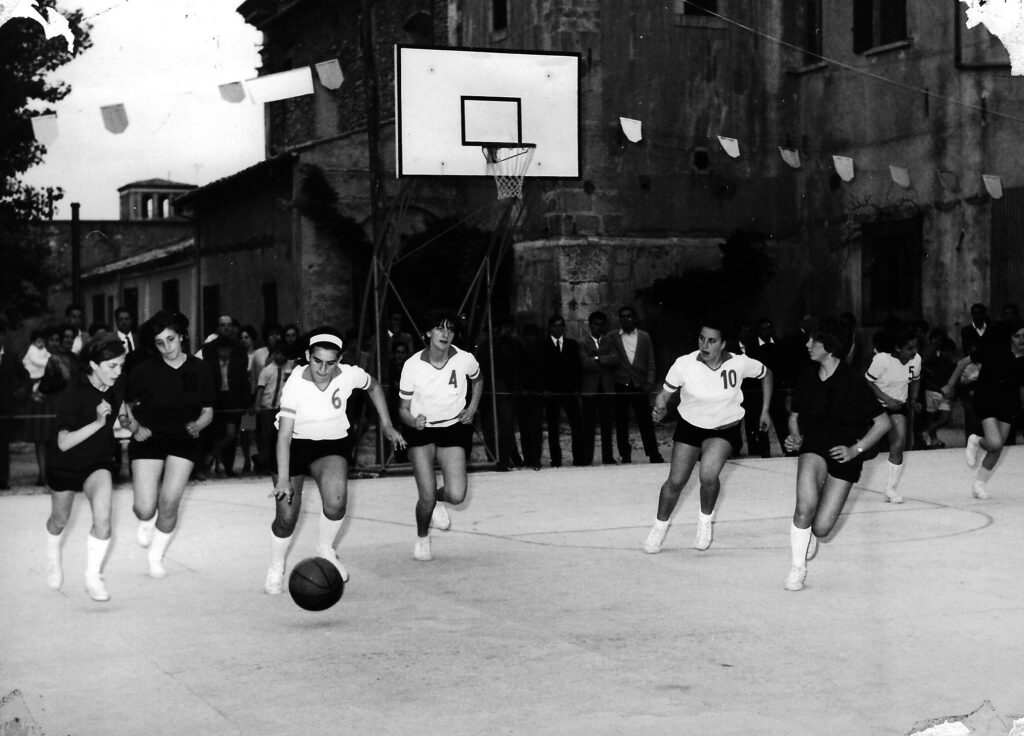

Quel campetto all’aperto era una scuola senza lavagne,

dove si imparava la geometria delle distanze, la filosofia dell’attesa, la religione del sacrificio. Lì, sotto la pioggia, nacquero i primi tornei, le prime rivalità, i primi amori sbilenchi tra il pallone e chi non voleva più lasciarlo andare.

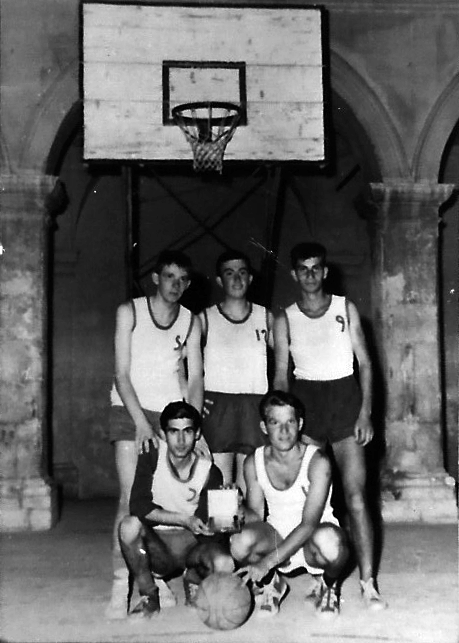

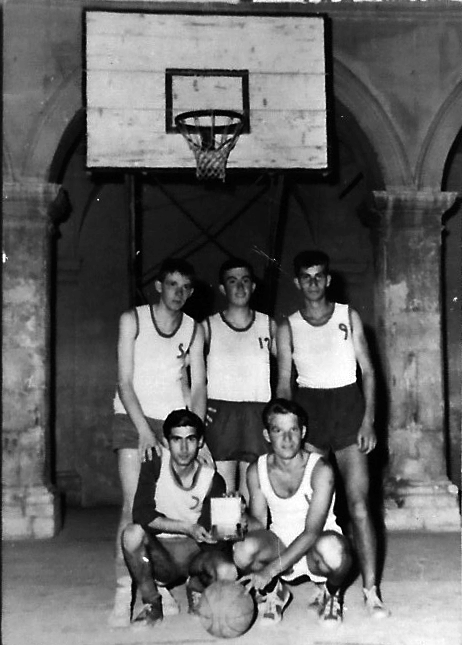

Era sport, sì, ma anche una dichiarazione d’intenti, un piccolo atto di ribellione contro la noia e la rassegnazione. E in fondo, lo è ancora. Con gli anni, la città è cambiata: le pietre delle chiese si sono fatte più bianche, le case più alte, i sogni forse più piccoli. Ma il basket è rimasto, come un’abitudine nobile, come una fedeltà che non invecchia. È diventato rito, resistenza, identità.

Ha lasciato graffi sui muri scrostati delle vecchie palestre e cicatrici invisibili nei cuori di chi ha speso ore e giorni inseguendo l’idea di una squadra, di un’appartenenza, di un “noi” che resiste anche quando il tabellone segna meno punti del previsto. E poi, come tutte le passioni vere, il basket ha cambiato casa.

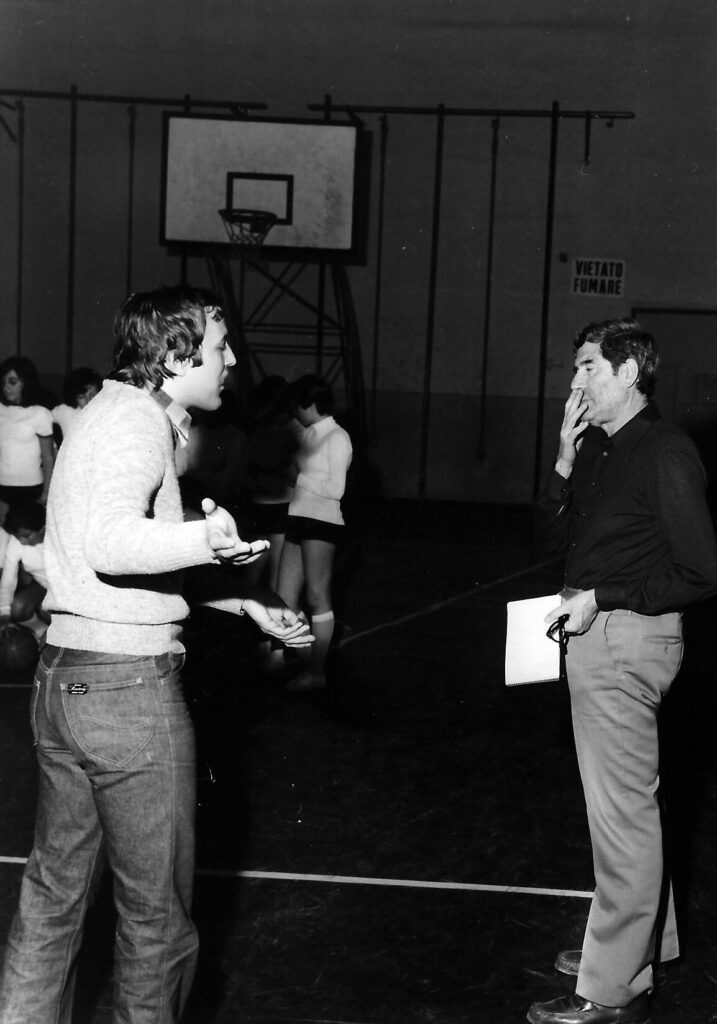

Dal cortile di Santa Chiara alla palestra di Porta Napoli, il tempio umido e rumoroso dove per trent’anni si sono consumate storie di gloria, rabbia e orgoglio. Un’arena in miniatura, con le pareti che sudavano insieme ai giocatori e un soffitto così basso che persino i sogni dovevano piegarsi un po’ per entrare.

Lì dentro, le partite erano liturgie e le sconfitte, pur dolorose, avevano il sapore dolce della crescita. Non c’era molto spazio, ma bastava: la palla sapeva sempre dove andare, e chi la inseguiva capiva presto che ogni rimbalzo è una lezione di vita. Porta Napoli era più di una palestra: era un santuario laico, un confessionale collettivo. Lì si imparava a convivere con la fatica, con l’errore, con la bellezza imperfetta dei gesti riusciti a metà. C’era chi trovava in quel parquet scrostato la misura del proprio coraggio, chi un rifugio dall’adolescenza, chi un motivo per non restare a casa a guardare il tempo che passava. E non servivano grandi vittorie per sentirsi parte di qualcosa: bastava esserci, sudare, condividere il silenzio dopo un tiro sbagliato, la risata liberatoria dopo un canestro impossibile.

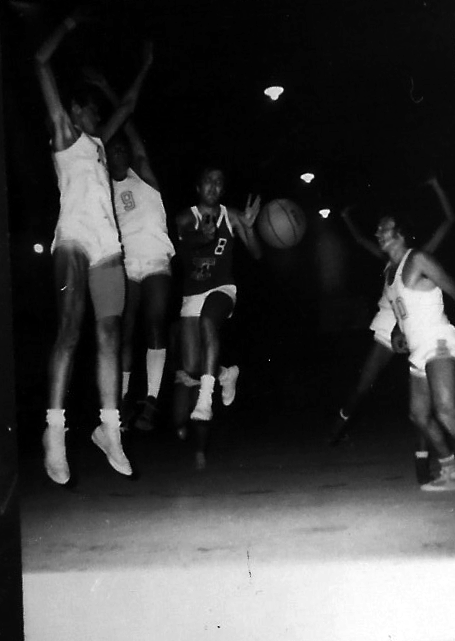

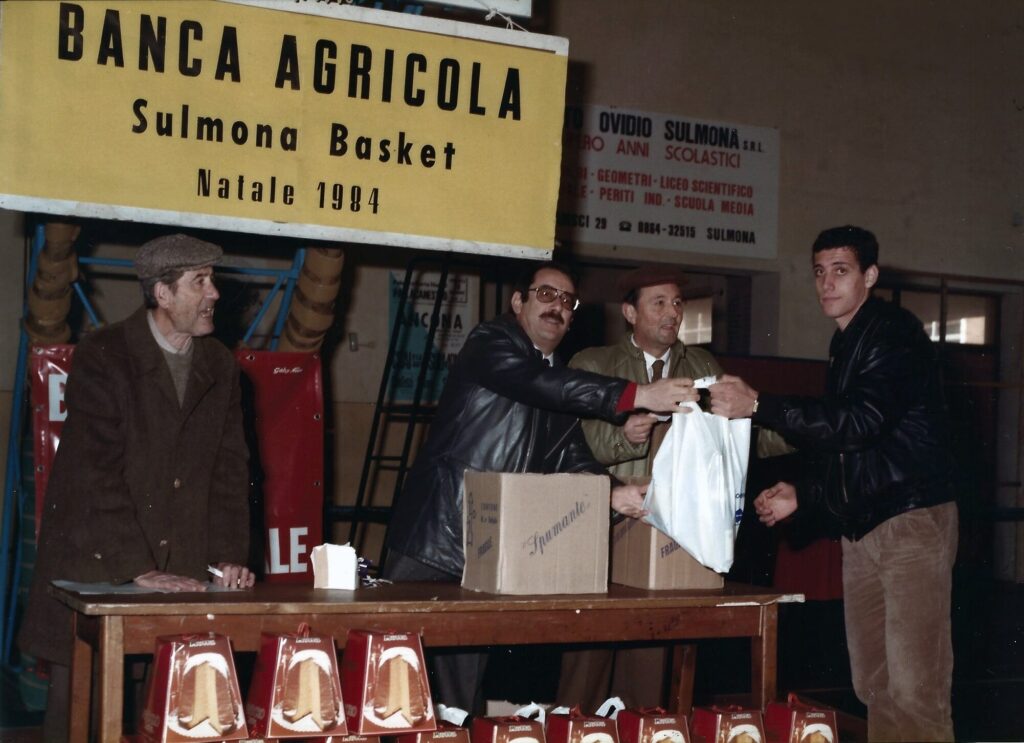

E intanto Sulmona cresceva, cambiava, si riconosceva in quei ragazzi e in quei canestri. I talenti partivano, portavano con sé il nome della città — non scritto sulle maglie, ma nella memoria muscolare, nei gesti, nelle storie da spogliatoio che nessuna cronaca ha mai riportato.

Dalla modesta Porta Napoli al Palazzetto dello Sport di via XXV Aprile, i sogni sono diventati battaglie, le partite piccoli romanzi di resistenza.

Ogni vittoria un riscatto, ogni sconfitta una confessione, ogni stagione un capitolo di una storia che continua a scriversi anche adesso, ogni volta che una palla rimbalza e qualcuno, da qualche parte, la insegue.

Raccontare il basket a Sulmona significa raccontare una forma di educazione sentimentale collettiva.

Un’idea di comunità che sopravvive all’individualismo,

una disciplina che insegna a perdersi con grazia e a ritrovarsi nel movimento.

Perché a Sulmona, da quasi settant’anni, non si gioca soltanto a basket:

si gioca alla vita, con la stessa serietà e lo stesso sorriso di chi sa che ogni canestro fatto è solo un pretesto per tornare in difesa.